Un paso histórico hacia una agricultura más limpia Celebro el anuncio del decreto presidencial que prohíbe 35 agroquímicos en México. Se trata de una decisión histórica que marca un parteaguas en la política agrícola y ambiental de nuestro país. No es solo una prohibición: es el inicio de una transición hacia modelos más sostenibles, que […]

El Misterio de los Conejos con “Cuernos” Revelado ¿Te estremeciste con los horrores de “The Last of Us”? Imagina ahora una versión en el mundo real, pero protagonizada por conejos. En Fort Collins, Colorado, han surgido reportes de conejos silvestres con grotescas protuberancias que recuerdan a los infectados por hongos Cordyceps. ¿De qué se trata? […]

Un hallazgo que revoluciona la medicina transfusional y nos recuerda la increíble diversidad de la vida, ¡y cómo protegerla! ¿Alguna vez te has sentido único, como si tuvieras algo especial que te distingue del resto? Pues bien, resulta que tu sangre podría ser aún más singular de lo que imaginas. Después de medio siglo de […]

Descubre la fascinante conexión entre los ojos de pulpos y humanos, ¡un ejemplo alucinante de cómo la evolución crea soluciones geniales! 🐙✨ ¿Sabías que los pulpos, esas criaturas marinas tan inteligentes y escurridizas, tienen ojos sorprendentemente similares a los nuestros? 🤔 ¡Es un misterio evolutivo que te dejará boquiabierto! Prepárate para un viaje alucinante al […]

Más allá de Jurassic Park: la verdad científica y emocional detrás de la resurrección de especies perdidas (Desextinción). Frente a la angustiante crisis de extinción que amenaza la biodiversidad del planeta, surge una pregunta que desafía nuestra imaginación y nuestros valores: ¿podemos, y debemos, traer de vuelta especies que creíamos perdidas para siempre? La desextinción […]

¿Es realmente el regreso de una especie extinta, o una nueva criatura creada por la ciencia? Imagina un mundo donde las bestias de la Edad de Hielo vuelven a vagar por la Tierra. La idea es tan emocionante como inquietante, ¿verdad? El anuncio reciente sobre la “desextinción” del Lobo Terrible (Aenocyon dirus) ha despertado la […]

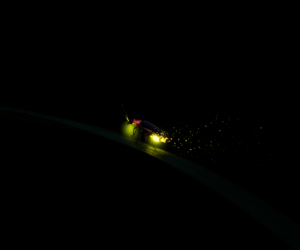

El brillo mágico de las luciérnagas se está apagando. Pero aún podemos encender la esperanza. ¿Recuerdas esas noches de verano en las que la oscuridad se llenaba de pequeñas luces danzantes? Luciérnagas, farolitos de la noche, luciérnagas… Nombres distintos para un mismo asombro, para esa chispa de magia que nos conectaba con la naturaleza y […]

Colossal Biosciences ha diseñado cachorros de lobo, con genes de lobo terrible. En el universo de Juego de Tronos, los huargos son lobos gigantes, leales compañeros de los niños Stark, con una conexión mística y un poderío imponente. Estos animales impresionantes se inspiraron en un animal extinto hace mas de 10,000 años, el lobo terrible […]

Una publicación reciente realizó análisis exhaustivo que revela cómo nuestras acciones están transformando la vida en la Tierra y qué podemos hacer para protegerla. Imagina un mundo sin el canto de los pájaros al amanecer, sin la majestuosidad de los océanos y sin la exuberante diversidad de la selva tropical. Este no es un escenario […]

Impacto en la Biodiversidad de Ecosistemas de Agua Dulce Descubre cómo el calentamiento global, el cambio climático y la acidificación están transformando los hogares de peces y otras criaturas acuáticas, y por qué debemos actuar ahora para proteger estos valiosos ecosistemas. El agua dulce es la sangre de la Tierra. Ríos, lagos y humedales no […]